Von der Buchstäblichkeit der Dichtung

O ist ein Selbstlaut, ein Schriftzeichen, eine Interjektion, mithin auch ein eigenständiges Wort: O! Oh!

•

Typographisch steht O der Null nah: 0. – Symbolisch kann der Buchstabe gleichermassen für Leere und Fülle stehen, in engerem, konkreterem, auch trivialerem Verständnis – für Loch oder Vulva.

•

Schon Homer operiert (in der „Odyssee“) mit dem Buchstaben O und bringt ihn mit der formähnlichen Null in Verbindung, indem er den Namen des Helden (Odysseus) wie auch dessen Pseudonym (Outis) mit der Initiale O versieht: „Outis“ bedeutet Niemand, bezeichnet also eine Leerstelle, während das O bei Odysseus die Präsenz, die „Fülle“ seiner Person bezeugt.

•

Oblomow, der Titelheld von Iwan Gontscharows epochalem gleichnamigem Roman (1859), ist durch die dreifache Implikation des O adäquat gekennzeichnet als eine menschliche Nullität, die sich mit ihrer Rundlichkeit, Trägheit und Gewöhnlichkeit begnügt und sich darin auch unerschütterlich gefällt.

•

In Arthur Rimbauds Sonett «Vokale» (Voyelles, 1872) repräsentiert O synästhetisch die Farbe Blau, vielleicht also den Himmel, die Romantik, die Kälte? Darüber hinaus wird O explizit mit einem erhabenen Posaunenton verglichen, der zugleich voll und leer sei, sowie mit dem griechischen Omega: Dem letzten Buchstaben des Alphabets schreibt der Dichter eine göttliche violette Strahlung zu – da frönt er offenkundig noch dem Symbolismus, als dessen machtvollster Überwinder er doch eigentlich zu gelten hat.

•

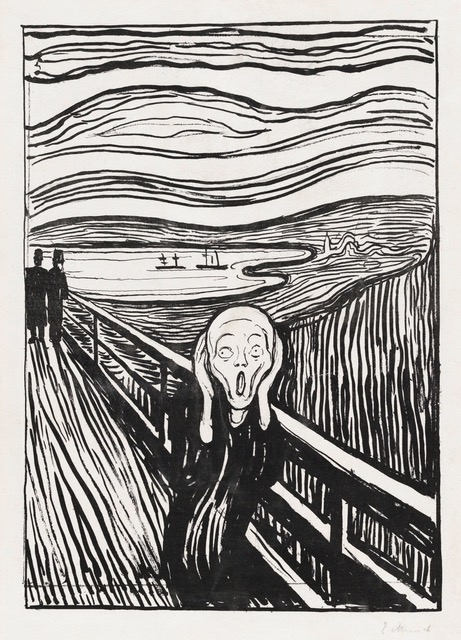

Als Visualisierung des O hat man Edvard Munchs weithin bekanntes serielles Bildwerk «Der Schrei» (1893-1910) verstehen wollen, allerdings bildet der Mund der schreienden Frau keine Kreisform, vielmehr ähnelt er als vertikal gestelltes Oval dem weiblichen Genital und damit eher einer Null.

•

In der russischen Avantgardekunst des frühen 20. Jahrhunderts (bei Malewitsch, Charms, Rok) kehrt das O in Form der Null (oder Noll) oftmals wieder und wird zur Metapher eines tragikomischen Existentialismus, zu dem etwa die «Nichtsler» oder «Nullitäten» (Nitschewoki) sich als Dichtergruppe bekannten.

•

Der Lyriker Joseph Brodsky glaubte im verdoppelten O das Signum des hOmO sapiens zu erkennen, und er sah es auf der Klotür bestätigt durch das Zeichen OO . Das Doppel-O wird ausserdem mit den Augen assoziiert, kann soviel wie «Blick» bedeuten, während das Zeichen philosophisch und naturwissenschaftlich für die «leere Menge» steht. – Da es im Russischen eine Reihe von Buchstaben gibt, die gleichzeitig als vollwertige Wörter verwendet werden (a, i, k, s, u, w und eben auch o, was «von», «über», «gegen» bedeuten kann), gehört deren Gebrauch zur Alltagssprache und ist weitgehend frei von symbolischer Befrachtung, hat aber doch eine gewichtige Funktion in der Sprache der Poesie. – Dass im Russischen das vielgebrauchte Personalpronomen der dritten Person Einzahl in allen grammatischen Geschlechtern mit einem O beginnt (on/er, ona/sie, ono/es) und dass die häufigen «vollstimmigen» Lautverbindungen «-olo-« und «-oro-« für diese Sprache besonders typisch sind, verleiht dem Vokal eine besondere, dabei durchaus selbstverständliche Präsenz.

In seiner jüngst publizierten «Forschung zum O» (Gans Verlag, Berlin 2023) geht Tomer Dotan-Dreyfus auf die eingangs genannten künstlerischen Transformationen des Vokals O nicht ein (und es wären ja noch manch andere zu nennen), doch legt er statt dessen eine Reihe von durchweg «derridistisch» und «lacanistisch» fundierten Einzelstudien vor, u.a. zu Shakespeares «Othello», Kleists «Marquise von O» und der «Geschichte der O» von Pauline Réage, mithin zu drei Werken, die in drei verschiedenen Sprachen abgefasst wurden, so dass die kulturübergreifende Symbolik des Buchstabens O wie auch der Zahl 0 deutlich fassbar wird: «Das ist die Sprache hinter dem O: das Zeichen scheint leer zu sein, es ist aber mit Leere voll. Es widerspricht ‘leer’ und ‘voll’. Es ist sowohl als auch.»

•

In den doch sehr unterschiedlichen Textvorlagen zu seiner essayistischen Abhandlung macht Dotan-Dreyfus so etwas wie einen gemeinsamen Nenner aus, und er dokumentiert das Gemeinsame durch eine Vielzahl von Lesarten und Deutungsvarianten. Das mutet bisweilen spitzfindig an, bleibt aber mehrheitlich eher vage und spekulativ – was weiter nicht verwunderlich ist, da das O, symbolisch betrachtet, so gut wie alles zwischen Leere und Fülle, Sinn und Unsinn bedeuten kann. Also lässt sich vieles, fast alles hinein- wie auch herauslesen.

•

Bei Othello, der das O gleichsam als Initiale in seinem Namen trägt, erscheint der Vokal bald als Wort (o! oh! – für Horror, Überraschung, Todesangst), bald als Lautqualität, die ihre Entsprechung u.a. in der oftmals wiederkehrenden englischen Schlusssilbe «-ow» (z.B. pillow, auch know) findet – eine Beobachtung, die man plausibel, aber auch beliebig finden kann. Wenn das O von O-thello (griech. thelo bzw. thelisi, «Wille», «Entscheidung») den Titelhelden als Willensmenschen beglaubigen soll und darüber hinaus William Shakespeare angeblich sich selbst (als «Will» für William) ins Spiel bringt, indem er beiläufig auf den seinerzeit populären Willow-Song (Will-O!) verweist, um sein Werk implizit zu signieren, nimmt man dies mit Interesse zur Kenntnis, aber doch mit gehöriger Skepsis und sicherlich nicht als verbindliche Lesart.

•

Für Heinrich von Kleists Marquise, die ungewollt und unbewusst geschwängert wird, verbindet sich O leitmotivisch mit «ohne» und «Ohnmacht», ein Zusammenhang, der freilich nur im Deutschen zum Tragen kommt. – Unabhängig von der Sprachzugehörigkeit funktioniert die Symbolik des O in der (französischen) «Geschichte der O», deren Protagonistin als Sexsklavin konsequent mit runden Accessoires (Ringen, Handschellen, Rundkragen) ausgestattet wird, die ihre Offenheit und Zugänglichkeit sowie gleichzeitig ihre Fesselung und Gefangenschaft symbolisieren. O ist ihr Rumpfname, der sie als stets zugängliches Objekt ausweist, während die Null (0) auf ihre unaufhaltsame psychische und physische Vernichtung, ihre Annihilisierung als Person verweist.

In seiner «Forschung zum O» arbeitet Dotan-Dreyfus am straffen Leitfaden bereits vorliegender einschlägiger O-Analysen die Mehrdeutigkeit als gemeinsames – eindeutiges! – Charakteristikum der von ihm behandelten Textvorlagen geschickt heraus, wobei er allerdings den Einzugsbereich seiner Grenzgänge so weit fasst, dass Vermutungen und Behauptungen seine Argumentation eher verunklären denn bekräftigen.

•

Ob Paul Celans «Meridian»-Rede (1960) mit den Verweisen auf das Gedicht als artikulierte Form des Schweigens, auf das Wort als Topos und Utopos, auf die Fülle des Nichts (das er paradox als etwas «Kreisförmiges» mit zwei Polen beschreibt!), auf die umfassende Rundung des Horizonts als Zelebrierung des O und/oder der Null zu werten ist, bleibt fraglich. Fraglich indes auch, weshalb Dotan-Dreyfus die Celan’sche Identifikation von Gedicht und Person nicht aufgreift, obwohl doch gerade die «Person» (persona als das «Durchklungene», konkret auch als Maske) mit dem betonten O ein sprechendes Beispiel dafür sein könnte.

•

Fragwürdig überdies, dass in der vorliegenden «Forschung zum O» die Lautpoesie, das alphabetische Gedicht und auch die figurative Schriftgestaltung (Erté, Massin u.a.) keinerlei Beachtung und Betrachtung findet. Doch gerade dazu könnte der Autor mit seinem schmalen Band anregen – zu wachem Interesse für die Mikrostrukturen der Dichtung und zu vermehrter produktiver Auseinandersetzung damit.

© Felix Philipp Ingold & Planetlyrik

∴ Gedanken zur Sammlung der Micro-Essays von Felix Philipp Ingold bei Planetlyrik